1年生では、小学校生活の基盤となる生活習慣や学習習慣を身につけます。

あいさつや返事、言葉づかいなど「国語力3は人間力」の基礎となる力を育てます。

授業では、先生や友だちと一緒に勉強する楽しさや、ノート指導を通して、鉛筆の持ち方やノート作りなど学習の基礎を学びます。

2026/02/20

今日の休み時間に、体育委員会の取り組みでしっぽとりをしました。赤チームと黄チーム…

2026/02/18

15日は、音楽会でした。子ども達は合唱も合奏も一生懸命、全力で取り組んでいました…

2026/02/09

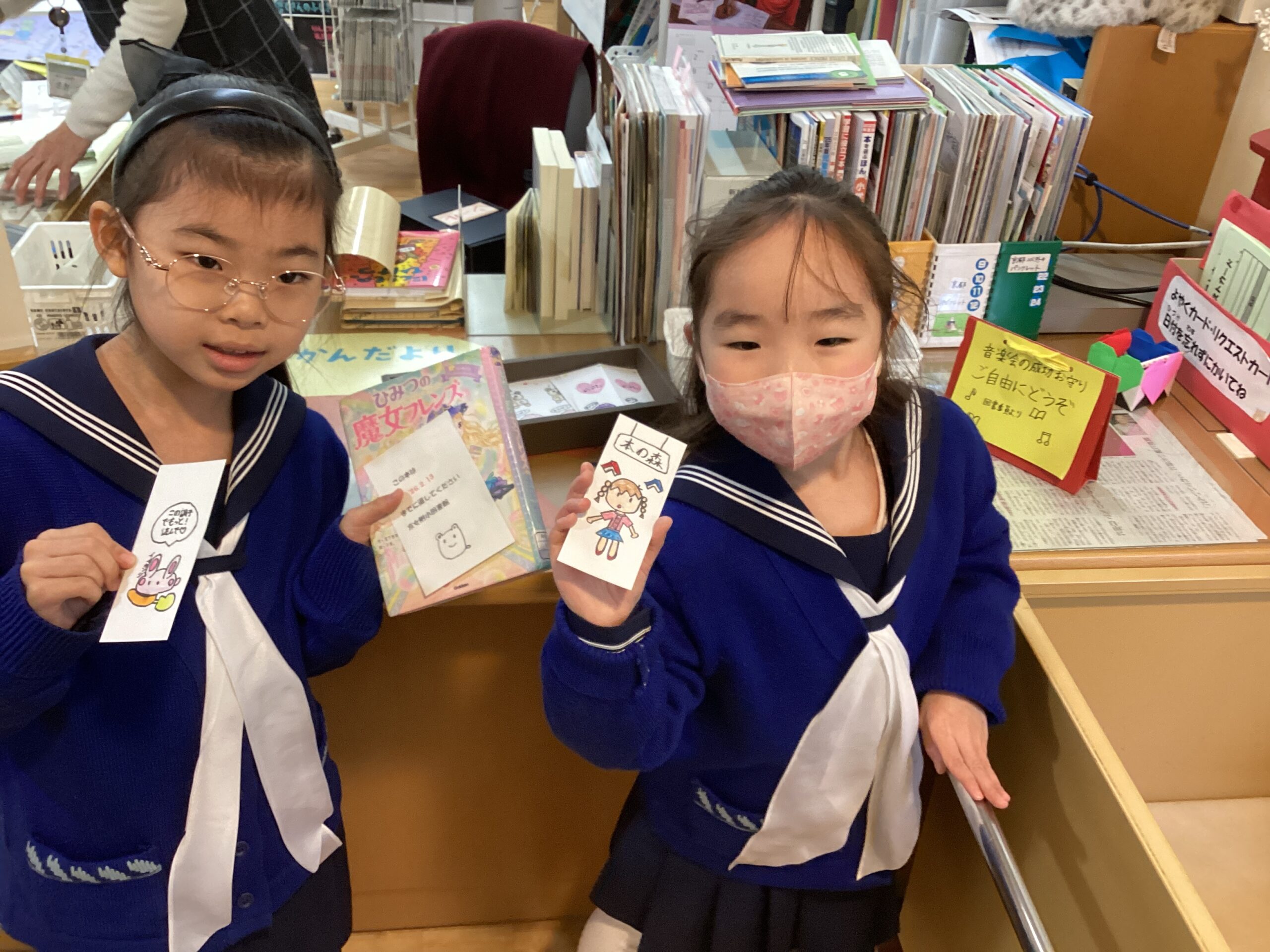

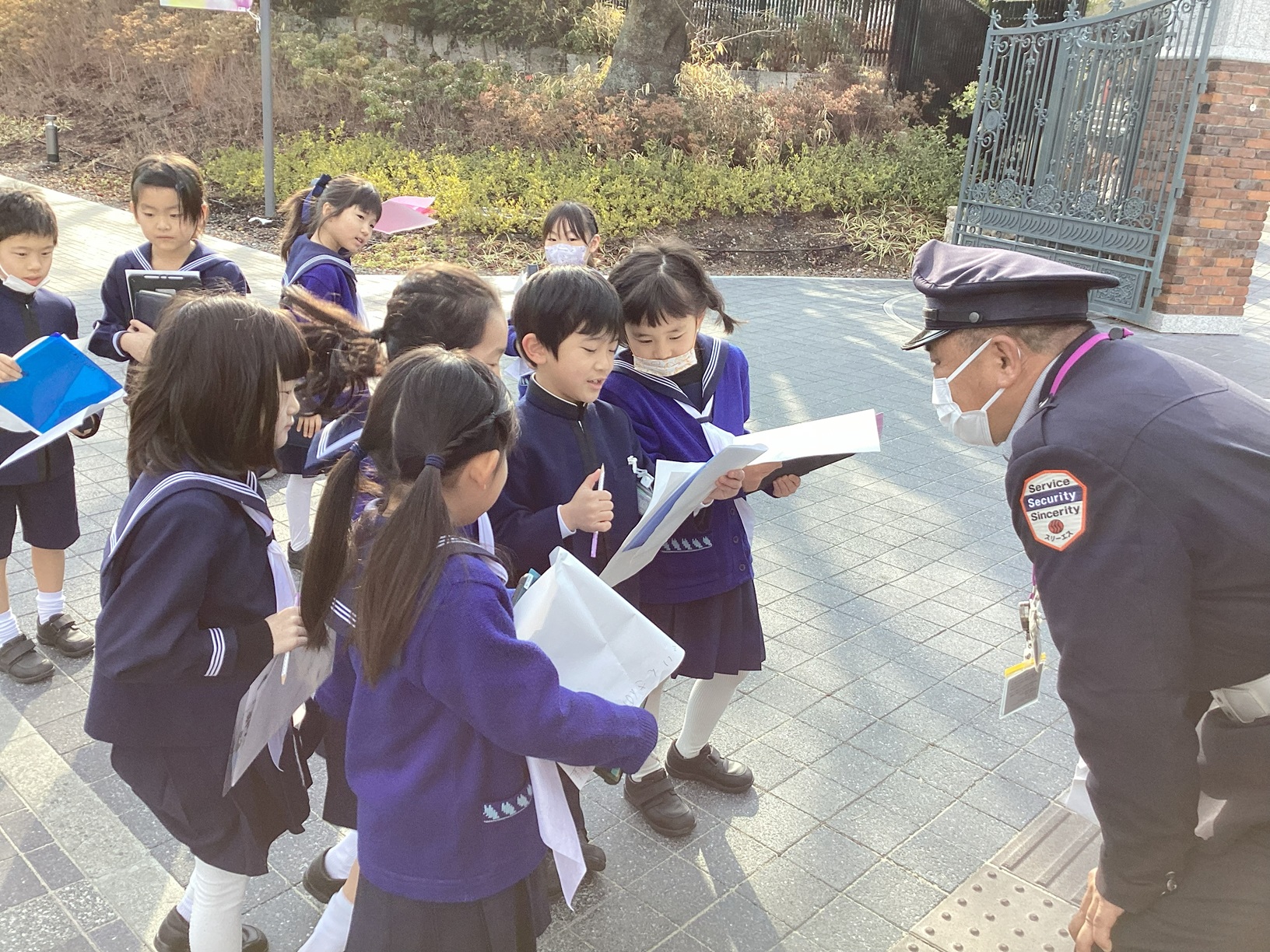

前回に引き続き、今回は警備員さん、図書館の先生、保健室の先生の仕事を調べました…

2026/02/05

寒い日が続きますが、子ども達は元気いっぱいです。体育の時間に1年生全員で電子レ…

2026/02/04

生活科で学校でお世話になっている先生方の仕事を調べています。今日は校長先生と用…

2026/01/29

今年1年間のふり返って、自分の成長を作文に書いています。

国語科の授業では、クラスの友だちとお話の世界を楽しみながら学んでいきます。登場人物になりきって音読をしたり、吹き出しを使ってお話を想像したりして学習を進めます。例えば、教科書の文章や挿絵をもとに想像を広げ、発表することを通して、クラスの友だちと物語を楽しみます。

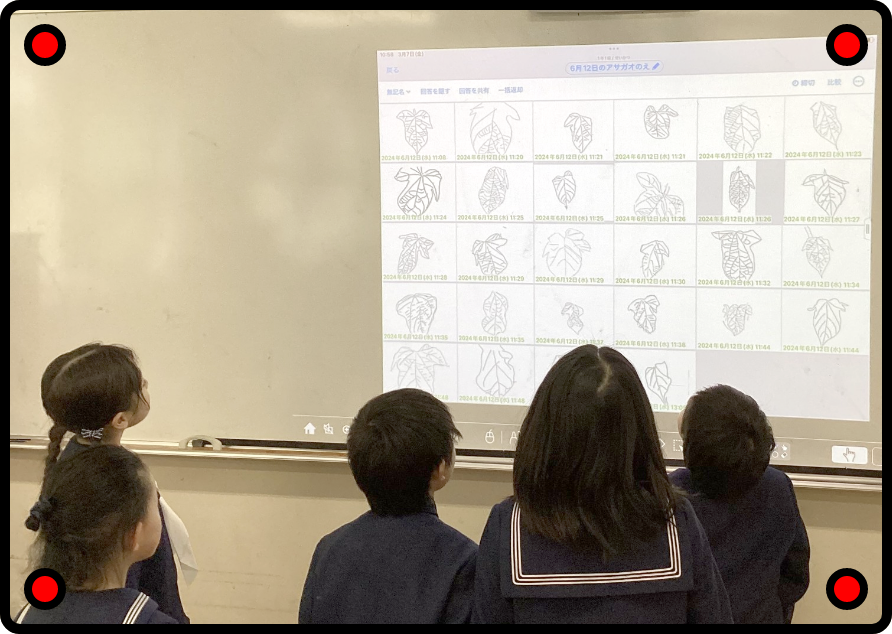

ロイロノートを使ってアサガオの葉のトレースをしました。できたものをホワイトボードにうつして見合い、アサガオの成長を共有しました。

ICTを活用することで、友だちの作品や考えをクラスで共有しやすくなります。全体での共有を通して、子どもたちが友だちや自分自身のよさに気づくきっかけにしています。

MY

FAVORITES!

附小の図書館には、座席の他に、畳スペースがあります。いつもたくさんの子どもたちが利用していて、1年生にとってもお気に入りの場所です。畳スペースの周りには、たくさんの絵本が並んでいます。一人でくつろぎながらゆっくりと絵本を読んだり、大型絵本を友だちと一緒に読んだりしています。畳スペースでは、司書の先生や読書ボランティアの方による読み語りも行われます。

本校にグラウンド(運動場)以外に第2グラウンドがあります。第2グラウンドは運動場とは異なり、自然豊かな場所です。生活科の時間に植物や生き物の観察ができ、自然を見つけたり、季節を感じたりすることができます。遊具で遊ぶことがあります。

本校の給食は外部委託で、基本的にはお弁当形式です。小学校のすぐ近くの施設で作られ、業者の方が教室まで運んでくださいます。献立作成や食育放送では、京都女子大学食物栄養学科と連携して行っています。カレーや、シチュー、汁物、肉じゃがなど配膳のある献立の日もあります。配膳は給食当番が行いますが、1学期は6年生が手伝いに来てくれます。

本校は大原野に実習田があり、1〜3年生のグループで田植えや稲刈りに行きます。1年生は、2年生や3年生にリードされながら楽しく活動に取り組むと同時に、集団活動時の社会性も身につけます。田植えや稲刈りの行事を通して上級生とも仲良くなり、縦のつながりもできます。行事を通して親しくなった上級生と普段の休み時間でも楽しく過ごす1年生の姿を見ることができます。

生活科の授業では、伝統的な遊びに取り組んでいます。百人一首や駒、剣玉、羽子板、凧、竹馬、福笑いなどの遊びを体験します。はじめは慣れない子どもたちも、友だちと教え合ったり、何度も挑戦したり、夢中になって遊んでいます。

2・3年生と一緒に田植えや稲刈りに実習田に行きます。

「自己肯定感を高める」という言葉を聞いたことはありませんか。

自己肯定感が高い子どもは、自分に自信があることから、しっかりと自己主張することができます。他人とのコミュニケーションも取れることから、他人のことも肯定的に認めることができるようになります。さらに自己肯定感が高まると、困難なことに直面しても諦めることなく、最後までやり遂げてみようと前向きに考えることができるようになります。

本校では、親鸞聖人が顕らかにされた仏教精神による「こころの教育」を基礎に置き、毎日の勉強はもちろん、

などに積極的に取り組み、お互いを認めあい、高い自己肯定感をもつことのできる子どもを育てていきます。

校長 坂口満宏

国語科の授業では、本校での6年間の学びの基礎となる、返事、あいさつ、手の挙げ方、鉛筆の持ち方、ノートの取り方などを丁寧に指導します。また、様々な詩の音読を通して、声を育てていきます。平仮名では、「マスのおへや」を使って、書き始めの位置を示したり、とめ・はね・はらいを声に出して唱えたりして定着させていきます。