History

1899

甲斐和里子(旧姓・足利)は、松田甚左衛門の助力を得て、京都市下京区東中筋通花屋町上ルに顕道女学院を創立。(本学園の創始年)

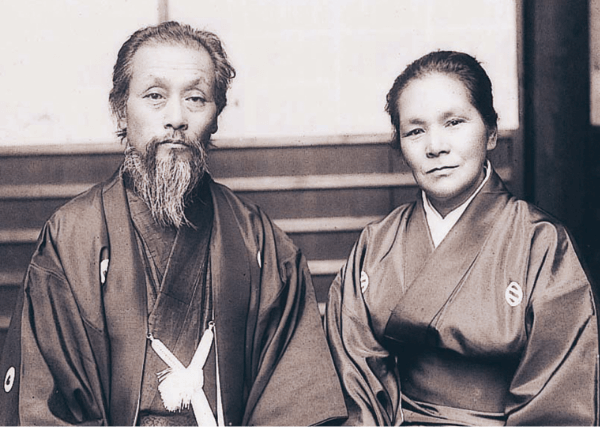

甲斐和里子(明1.6.15~昭37.11.27)左は甲斐駒蔵

甲斐和里子(明1.6.15~昭37.11.27)左は甲斐駒蔵

1900

顕道女学院創立の志と理念を貫くため、甲斐和里子は夫・駒蔵とともに、醒ヶ井五条下ルに文中園(のち文中女学校と改称)を開設。

1910

大谷籌子裏方(西本願寺門主大谷光瑞師夫人)、九條武子・仏教婦人会連合本部長らの尽力によって、矢部善蔵経営の京都高等女学校を買収し、「文中女学校」と合併。校名を「京都高等女学校」とする(この年を本学園の創立年としている)。

大谷籌子(明15.11.5~明44.1.27)

大谷籌子(明15.11.5~明44.1.27)

九條武子(明20.10.20~昭3.2.7)

1911

矢部善蔵設立の京都商業女学校を合併。

京都商業女学校を「京都裁縫女学校」に改称。

1912

九條武子本部長らが

「女子大学設立趣意書」を発表。

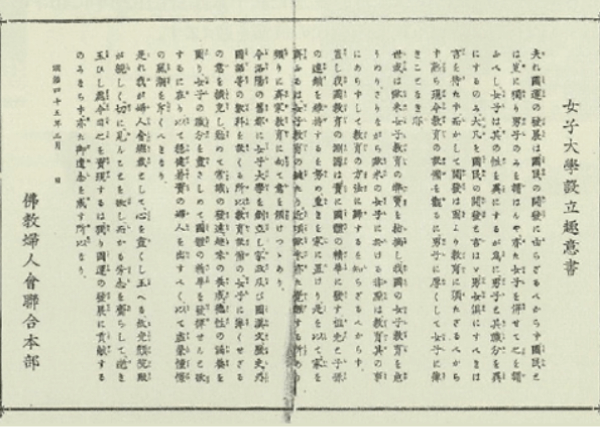

女子大学設立趣意書

女子大学設立趣意書

1917

「京都幼稚園」設置

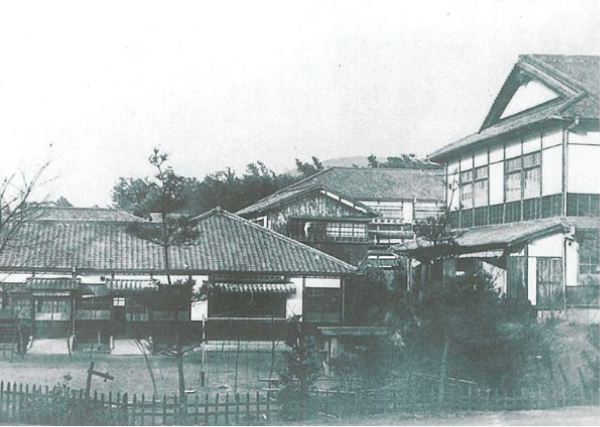

幼稚園設立当初の園舎

幼稚園設立当初の園舎

1920

「京都女子高等専門学校」(京都女子大学の前身)開学

大谷家より寄贈を受けた「錦華殿」の移築完成

1924

貞明皇后(大正天皇の皇后、大谷籌子裏方の妹君)が行啓され、「あたたかに、そして香りゆかしき心の学校である」とのお言葉をいただく。

以来、本学園は「心の学園」とよばれるようになった。

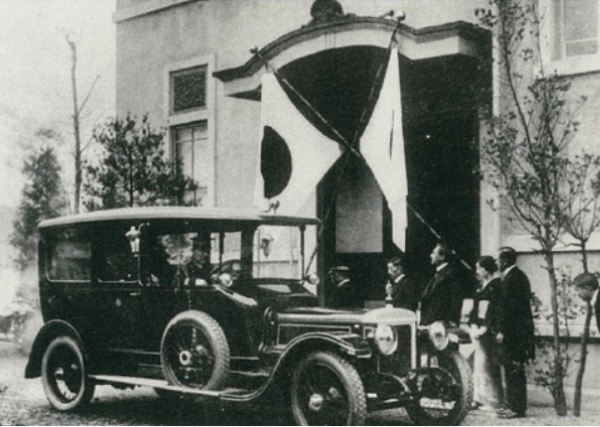

貞明皇后行啓

貞明皇后行啓

1944

財団名称を財団法人龍谷女子学園に改め、女専、高女、裁女、保姆養成所の設置主体となる。

京都女子高等専門学校を京都女子専門学校と改称。

京都裁縫女学校を廃止して、京都女子商業学校を設置。

1947

「京都女子中学校」開校

1948

高等女学校、女子商業学校を廃止し、「京都女子高等学校」開校。

1949

「京都女子大学」(文学部国文学科・英文学科・中国文史学科、家政学部食物学科・被服学科・児童学科)開学

開学まもない頃の授業風景

開学まもない頃の授業風景

1957

「京都女子大学附属小学校」開校

新校舎竣工

1学級42名で発足

第1回入学式

第1回入学式

1962

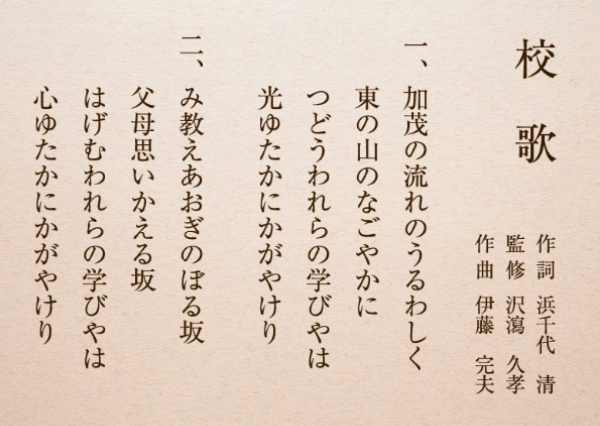

校歌制定

校歌

校歌

1963

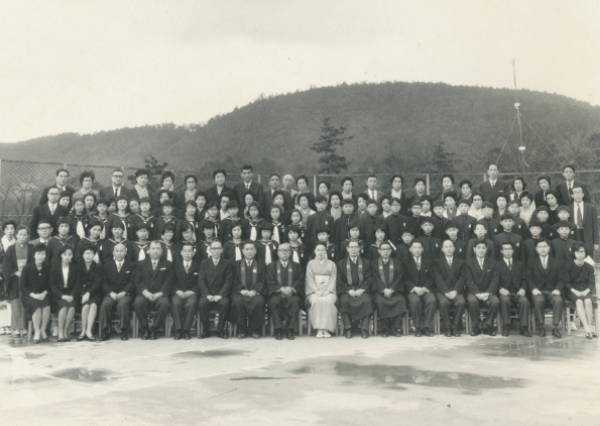

第1回卒業式

第1回卒業式

第1回卒業式

1967

校舎移転(旧中学校)

1969

詩の研究会(研究発表)

1976

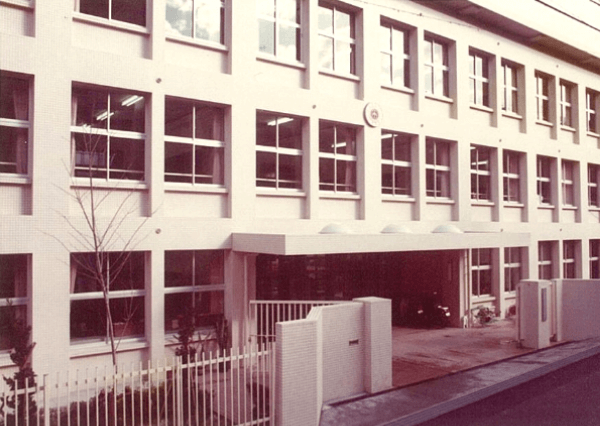

附属小学校舎竣工

附属小学校舎

附属小学校舎

1977

西日本私立小学校連合会 / 研修会場

1987

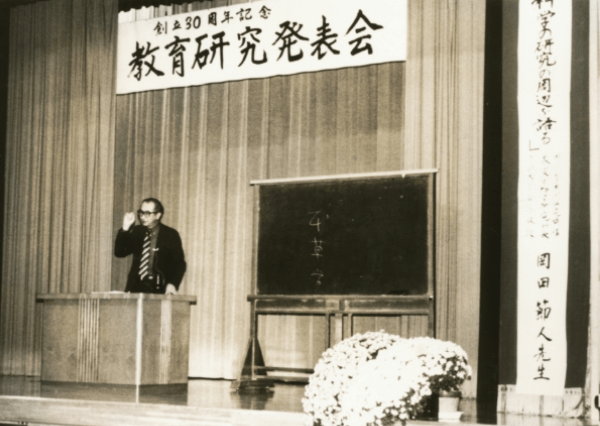

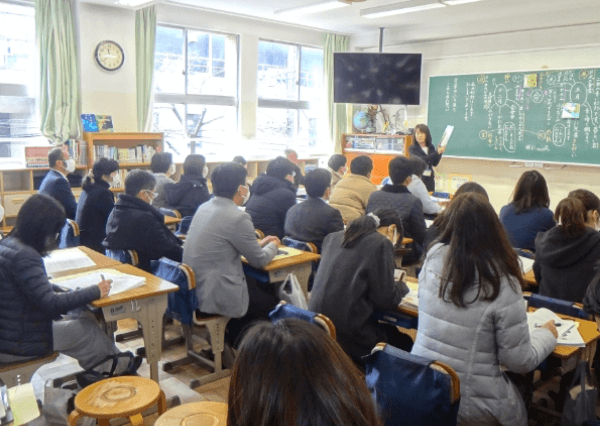

附小教育研究会発表会

附小教育研究会発表会

附小教育研究会発表会

1991

附小教育研究会発表会

1992

研究誌「読んでわかる参観日」出版

1997

「卒業生名簿」作成

2003

西日本私立小学校連合会 / 研修会場

2007

創立50周年記念教育研究発表会

2008

校舎リニューアル

附属小学校舎

附属小学校舎

2009

1~4年生 2学級編成

5、6年生 3学級編成

2010

学園創立100周年

京都女子学園創立100周年記念教育研究発表会

教育研究会

「国語力は人間力」(明治図書)出版

「京女式ノート指導術」(小学館)出版

2011

「京女式ノート指導術2」(小学館)出版

2012

「京女式対話で学び合う小学校古典」(明治図書)出版

「京女式しつけ術」(小学館)出版

2013

「京女式 板書・発問術1・2・3年」(小学館)出版

「京女式 板書・発問術4・5・6年」(小学館)出版

「京女式 ほめほめ言葉」(小学館)出版

2014

学校給食開設

2015

アフタースクール(希望者対象)開設

2017

教育相談室開設

2018

附小創立60周年

教育研究発表会

2020

学園創立110周年

授業を語る会

「国語の板書指導」(小学館)出版

授業を語る会

授業を語る会

2022

新入児童の募集定員を80名から60名に減員。

2023

週5日制導入

スクールカウンセラー導入

2024

1〜6年生の教室に、ホワイトボード、プロジェクター設置

インスタグラム開設

ホワイトボード

ホワイトボード

2025

40分6時間授業 開始

アフタースクール新コース開設

海外研修(台湾、シンガポール)開始

イングリッシュキャンプ(4年生)開始

広島 宿泊学習(5年生)開始