TOPICS

皆さん、おはようございます。

今日のテーマは、「探究活動は小さな気づきと疑問から始まります」というお話です。

先週は皆さんに「校長先生のミッション3」にチャレンジしてもらいました。正面入り口前にパネルを置いたところ、何人かが集まって地図の写真を撮ったり、附属小学校の場所はここかなと、指で指しながら話し合っている姿を見かけました。

今回は46件の「答案」が投稿されました。ありがとうございます。

今回のベストアンサーも1年生のNさんでした。お母さんと協働することで、調べ方のコツがわかってきたのでしょう。3問とも正解でした。

今回の課題は、校長先生が10年ほど前に京都高等女学校の歴史を調べようと思い、100年前の地図を見ていた時に抱いた「小さな気づきと疑問」を土台にして作成したものでした。

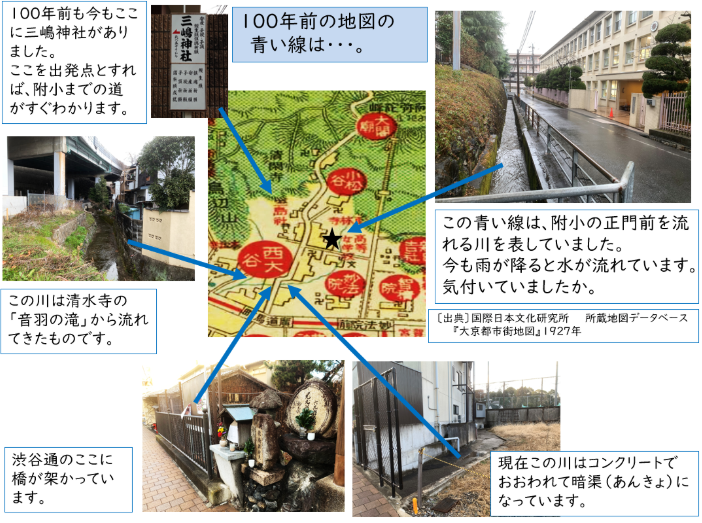

100年前の地図を見ていると女学校の敷地に青い線が描かれていることに気づきました。そしてこの線はなんだろう、川のようだけれど、女学校の近くに川はあったのだろうかと疑問に思いました。ここから校長先生による探究が始まりました。

そしてこの青い線をたどっていくと、渋谷通を横切り、もう一本の青い線と合流していることがわかりました。もう一本の青い線は渋谷通の北側に描かれていましたので、この線は清水寺の奥の院にある音羽の滝を源流とする音羽川であることがわかりました。

青い線が川であることは間違いありません。そこでさらに古い地図を検索してみると、今から300年前の江戸時代の地図にもくっきりと川筋が描かれていることがわかりました。それは阿弥陀ヶ峰(古地図では「豊国山」と書かれています)の山腹の谷間から流れ出た川でした。

ではこの川は現在、どうなっているのでしょうか。

この川は今も附属小学校の正門の前を流れています。ただし普段、ほとんど水が流れていませんので、多くの人はこれが川であるということに気づいていないように思います。きれいに護岸工事もなされていますので、近年になって造られた排水路にすぎないとして、気にもとめていなかったかもしれません。

しかし私には、この川は数千年前からこの地を流れていた、由緒正しい川だと思えてなりません。そして大昔から大雨が降るとこの川はあふれ、周りの土砂を削り、下流へと押し流していったはずです。そうした川の流れと浸食によって山の斜面は次第に平たんになり、プリンセスラインバス乗り場の標高よりも10メートルくらい低い、標高60メートルの土地となったわけです。

古い地図を見ると、300年前の江戸時代には畑として利用されていたことがわかります。その後、この土地はいろいろな人の手に渡ったのでしょう。1970年代の初めまではある銀行のグラウンドとして使われていました。そしてこの土地は京都女子学園に取得され、1976年に現在の附属小学校の校舎が建てられ、今に至っています。

校長先生は毎朝、校門に立って皆さんを出迎えていますが、それにあわせて、必ずこの川の様子を見ることにしています。そして今立っているところが平たんな土地になっているのも、この川が数千年にわたって流れ続け、土砂を削ってきたお陰なのだなあ、と想いを巡らせています。

さて、このようにして探究活動は小さな気づきと疑問から始まり、いろいろな記録を調べてみることで一つの解答にたどり着くのですが、それは同時にまた新たな気づきと疑問を呼び起こすことになります。いわば新たな探究ステージの始まりです。そうした疑問の中から二つ指摘しておきます。チャレンジしてみてください。

(新たな疑問 その1)

300年前の絵図を見ると、この川には小さな橋が二つ架かっていたことがわかります。その一つは渋谷通に架かっているもので、皆さんの通学路になっていますので、現在の姿の橋を見ることができます。問題はもう一つの橋です。絵図に赤丸で囲んでおきました。この小さな橋は今、どうなっているのでしょうか。探してみたいものです。

(新たな疑問 その2)

そもそも附小の前を流れている川には名前が付いているのでしょうか。何とよばれているのでしょうか。どのように調べるとわかるのでしょうか。興味は尽きません。

探究活動はまだまだ続きますが、時間が来ましたので、これで校長先生のお話を終わります。

——————-

ではまた

坂口満宏