TOPICS

京都女子大学附属小学校著『京女式 小学1年生の育て方』(東洋館出版社、2025年2月)が刊行されました。本書は、京都女子大学附属小学校の実践をもとに、小学1年生の成長と支援についてまとめた一冊です。中心となるテーマは「自己肯定感」。子どもが自分自身を信じ、前向きに成長していく力を育てることを目指しています。

以下に、各章の内容を紹介します。

*** ***

「はじめに」(坂口担当)では、「京女式」、すなわち京都女子大学附属小学校が目指す「学校像」「教育目標」および「めざす子ども像」について解説しています。ここでは「国語力の3乗は人間力」という言葉に込められた意図や、自己肯定感を高くもつ子どもを育てることの意義について述べています。

第1章「子どもの自己肯定感」は、スクールカウンセラーの大友貴美子先生が執筆。自己肯定感の意義やその発達過程について、分かりやすく解説しています。子どもが学校や社会で経験するうれしい体験だけでなく、困難や苦しさの中でも「自分は自分のままで大丈夫」「みんなから認められる存在だ」「自信をもって挑戦してみよう」と前向きに行動できるようになるために、家庭や学校で自己肯定感を意識的に育む必要性とその方法が示されています。

第2章「集団生活にとけ込むために大切にしたいこと」では、糸井登先生が集団生活に必要な基本的習慣について具体的に述べています。早寝早起き、鉛筆の正しい持ち方、掃除や食事のマナー、トイレの使い方や挨拶、人との関わり方など、小学校生活をスムーズに送るための基礎が網羅されています。これらは単なるマナーではなく、子どもの自立や自信を育むための重要なステップであるといえるでしょう。

第3章「学習に向かうために大切にしたいこと」(糸井登先生担当)では、名前を書く練習、ひらがなの読み方、読書習慣の形成、ICT機器の使用ルール、話の聞き方、自己表現の大切さなど、学びに向かう姿勢を整えるための具体的な方法が紹介されています。特に「好奇心を大切にしよう」の項目では、「答えを教えるのではなく、子どもの問いに伴走し、好奇心を広げることに力を注いでほしい」と結ばれています。

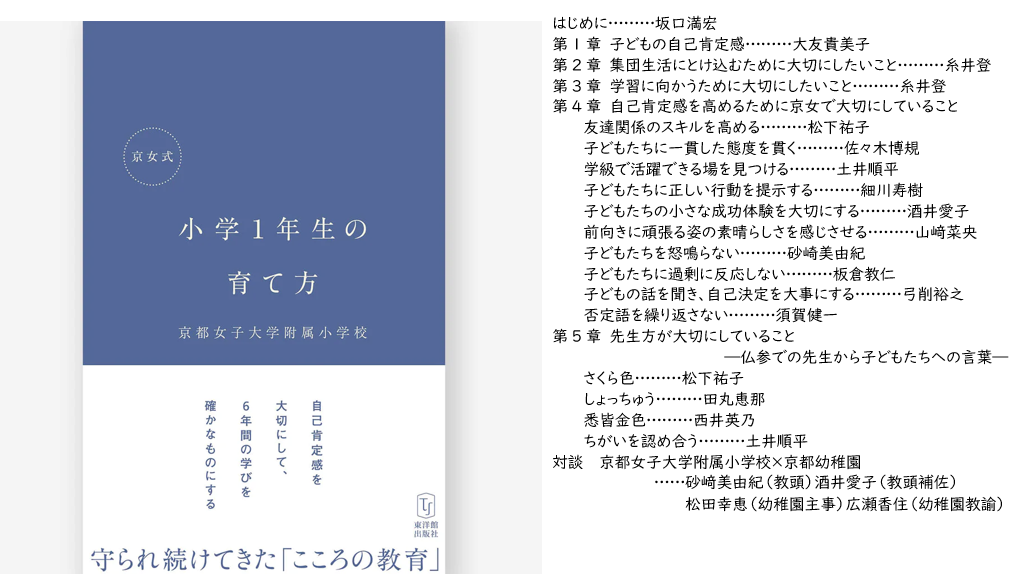

第4章「自己肯定感を高めるために京女で大切にしていること」では、本校の中堅からベテランの教員10名が、それぞれの立場から日常的に行っている実践を紹介しています。友達関係のスキルを育てる、一貫した態度を保つ、小さな成功体験を重ねる、怒鳴らない、否定的な言葉を避ける、子どもの話をよく聞き自己決定を尊重する、など、教師の関わり方に焦点を当てた取り組みが多数紹介されています。詳しい題目と執筆者は、冒頭の目次をご参照ください。

第5章「先生方が大切にしていること」では、本校のお仏参(仏教賛歌を歌い、話を聞く時間)で先生方が子どもたちに語った言葉を4つ取り上げています。短くも心に響く言葉を通して、子どもたちに内省や他者理解を促す内容です。「さくら色」「しょっちゅう」「悉皆金色」「ちがいを認め合う」といったテーマは、それぞれが子どもたちの心に種をまく役割を果たしています。

第6章では、京都幼稚園の主事・教諭と本校の教頭・教頭補佐による座談会が収められ、幼稚園と小学校をつなぐ「京女式架け橋プロジェクト」の一端が紹介されています。

*** ***

かつて本校では『オールカラー・ビジュアル版 親子で学ぶ京女式しつけ術』(小学館、2012年)という書籍を上梓しました。その本では、子どもの手の挙げ方や箸の持ち方など、数多くの所作を「百聞は一見にしかず」として、写真やイラストで分かりやすく示していましたので、一定の評価を得ました。一方で、「しつけ術」という言葉が象徴するように、そこに教師が教える側に立ち、児童はおそわる側にあるものという意識が含まれていたことは否めません。

現在では、児童と教員の関係は「対等」であるという考え方が重視されています。これは、それぞれの主体性や権利を尊重し、「教師と児童」「児童と児童」などの人間関係は縦ではなく横の関係であるという認識に基づくものです。したがって、本書では「しつけ」という言葉ではなく、「育て方」という表現が用いられています。このような考え方に基づく教育観・子育て観は、「子どもを一人の人格として尊重し、共に成長する存在として関わること」を大切にしています。子どもに寄り添い、対話を重ねながら、その主体性と可能性を引き出していく姿勢が、「京女式」の根幹にあります。本書を通して「京女式」すなわち京都女子大学附属小学校とその教師 がめざしている「学校像」「教育目標」そして「子ども像」について理解することができます。

ぜひお読みください。

—————————-

では、また

坂口満宏