TOPICS

■ 気になっていた“あの鳥居”

以前から、どうにも気になる場所がありました。

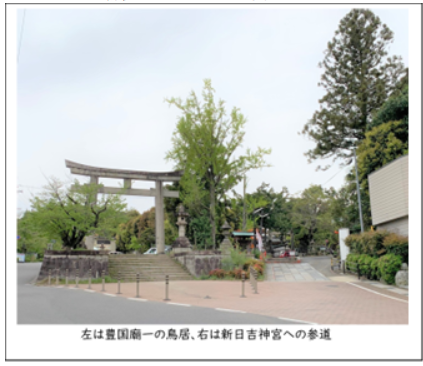

附属小学校の校歌にも歌われている坂道を、少しうつむき加減で歩いていたある日、ちょうど道の半ばあたりでふと顔を上げると、右手前に姿を現す石造りの鳥居――。

何気なく見過ごしてきたその鳥居が、実は新日吉神宮と深い関わりを持っていることを、ある調べ物の途中で偶然知りました。

「なぜ、そこに立っているのか――」

この素朴な疑問から、探究を始めました。

■ 秀吉の廟と参道のはじまり

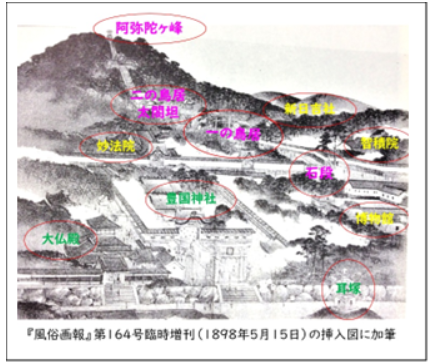

ご存じのとおり、この鳥居は豊臣秀吉の墓所「豊国廟(ほうこくびょう)」へと続く参道の一部にあたります。秀吉は1598年、伏見城で亡くなり、その遺骸は東山の阿弥陀ヶ峰にひっそりと葬られました。

翌年、息子・秀頼が山の中腹に神社(豊国社)を建立し、そこが後に「太閤坦(たいこうだいら)」と呼ばれる場所の始まりとなります。

江戸時代に入ると徳川家康が社領を与え、祭礼なども盛んに行われていましたが、豊臣家の滅亡後、流れは大きく変わります。家康の命により豊国社は破却され、祭神は別の場所へ移されてしまいます。やがて、その参道をふさぐ形で「新日吉社(いまひえしゃ)」が建てられました。

■ 再び秀吉をたたえる時代へ

時代は下り、徳川幕府の終焉とともに、秀吉を再評価する機運が高まります。1880年には大仏殿跡地に現在の豊国神社が建立され、1890年には豊国廟の修復と秀吉の没後300年記念祭を目指す「豊国会」が組織されました。

豊国会は全国から寄付を募り、1897年4月から翌年3月にかけて、太閤坦と豊国廟の整備に取り組みました。それが、現在私たちが目にする豊国廟とその参道の原型となったのです。

■ 鳥居設置をめぐる対立と合意

当時、太閤坦には阿弥陀ヶ峰山頂への道を遮るように新日吉社が建っており、そこには新日吉社に通じる鳥居がひとつあるだけでした。

修復事業の最大の課題は、この新日吉社を移転させ、山頂へ向かう参道を真っすぐに通すこと。この移転をめぐっては、新日吉社の氏子と豊国会との間で繰り返し話し合いがなされました。

最終的に、豊国会が移転費用を負担することを条件に合意が成立。1898年初め、新日吉社は現在の場所(太閤坦より南西)に移されました。

■ 鳥居の位置はなぜそこか

その後、豊国会は東大路通にほど近い場所に一の鳥居を建てようとしました。ところが、新日吉社側が強く反発します。

「他の神社の鳥居をくぐらせて参拝させるわけにはいかない」――

それが新日吉社側の譲れない主張でした。

両者の妥協点として、鳥居の手前に斜めに分かれる岐路を設け、それを新日吉社への参道とすることで決着がつきます。

こうして、東大路通から一の鳥居の手前までの坂道は、厳密には新日吉社と豊国廟、両方の参道となったのです。現在、緩やかな坂道を約220メートル登った場所に鳥居が建っているのは、その折衷の結果なのです。

■ 明治人の思いと現在の風景

この鳥居こそが、豊国廟の「一の鳥居」として明治の人々の手によって建立されたものです。石材は岡山県・北木島から取り寄せられ、建設費は当時の金額で約2200円。鳥居の両脇には、京都の米・株取引所から寄進された石灯籠が立ち並んでいます。

これらの構造物には、安土桃山時代の華やかさを、明治という時代の中で再現しようとした人々の願いが込められているように思えます。

あれから120年以上が経ち、今ではその鳥居の周囲も月極駐車場に囲まれ、どこか殺風景な風景となっています。往時の面影は薄れつつありますが、たとえ名所とは呼ばれなくとも、この場所は京都の近代史のひとコマとして、心にとどめておくべき風景の一つだと感じます。

■ もう一つの鳥居へ

ちなみに、もう一つの鳥居(二の鳥居)は、プリンセスラインのバス停を越えた先、石段を登った場所にあります。そこはかつて新日吉社があった地で、同じ北木島の石材を用いて建てられています。

その先には、豊臣秀吉の墓へと続く長い石段が待ち構えています。

登りきるには、少し体力が必要です。

いつかまた、時間を取って、この鳥居の「先」にあるものを、自分の足で確かめてみたいと思います。

〔史料〕『京都日出新聞』1898年4月1日~4月8日。

『風俗画報』第164号臨時増刊(1898年5月15日)