TOPICS

『附小だより』10月号の巻頭言です。

再録します。

———————————————

■レッジョ・エミリア・アプローチを用いた探究授業の始まり

アトリエリスタ: この影は何に見えますか?

子どもたち : 雲、おひげ、パンみたい。

アトリエリスタ: それではこれは?

子どもたち : ひらがなの「つ」、英語の「J」、杖みたい。反対にしたら「し」に見える!

この9月から1年生を対象にして始まったレッジョ・エミリア・アプローチを用いた探究授業(図工)の一コマです。丸テーブルの上には日本家屋の欄間や茶道具を製作する際に出てきた端材がたくさん並べられています。子どもたちはそれぞれお気に入りの木片を選び、形や模様の面白さを観察したり、香りをかいだり、向きを変えてみたりと思い思いに探究を楽しんでいます。

講師はアトリエリスタの津田純佳(つだ あやか)さんです。そして今回の端材は「和の学校」という裏千家とつながりのある団体から提供していただきました。

■コンピュータ教室をアトリエに見立てて

コンピュータ教室をアトリエに見立てて、アトリエリスタの津田さんがつぎつぎに問いを発していきます。問いをきっかけに子どもたちはいろいろなことを発見していきます。最初は小さなつぶやきだった言葉が、次第にしっかりとした表現へと育っていきます。その言葉を、アトリエにいる学生や教員、そしてボランティア参加の保護者が丁寧に書き留めていきます。

2コマ連続の授業はあっという間に過ぎていきます。子どもたちが教室に戻った後は、アトリエリスタ、教師、学生、保護者による30分あまりの振り返りです。子どもたちの発見をより深めるためには、大人たち自身が積極的に探究していくことが求められます。

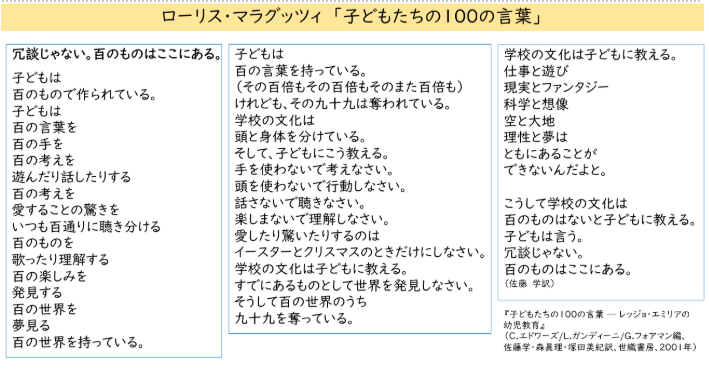

■子どもたちの100の言葉

レッジョ・エミリア・アプローチは、第二次世界大戦後、イタリア北部の都市レッジョ・エミリア市が「戦争の悲劇を繰り返さない人間を育てる」ことを目的に、国家ではなく地域主体で子どものための幼児学校を創設したことから始まりました。その中心人物は教育思想家のローリス・マラグッツィです。彼の教育理念は「子どもたちの100の言葉」という詩に示されています。

教育学者の佐藤学氏は、この詩の意義について次のように述べています。

子どもは未熟、大人は成熟、子どもは知らない存在、大人は知っている存在という子どもと大人をめぐる非対称の関係を内側から突 き崩して、創造性の能力と学び生きる権利において、子どもと大人は対等であることを宣言している。

子どもたちの声を、どれだけ私たちは受け止めているでしょうか。「教える」ことに偏るのではなく、「共に学ぶ」という姿勢を持つこと——それが、「子どもたちの100の言葉」に応える第一歩なのかもしれません。

■多様な素材を通して自分たちを取り巻く現実を認識する

このアプローチは、アートを通じた学びを重要視していることに大きな特徴があります。しかしその目的は作品を完成させるというよりも、創造的な過程を通じて「身のまわりの環境や人とのつながり」への理解を深めることにあるようです。使用する素材も多様で、自然物や廃材など身近なものを活用し、子どもたちは多様な感覚を通じて「自分たちを取り巻く現実や社会」を認識できるようにしています。

今回の取り組みでは、和の学校さんから提供されたさまざまな形の木片を素材としました。子どもたちはそれらを手に取り、下から光を当ていろいろな形の影を作りだしたり、虫メガネやデジタル顕微鏡を使って驚きの模様を発見していました。

■観察と「ドキュメンテーション」と教師の立ち位置

このアプローチでは、子どもを「能動的な表現者」として尊重し、教師や環境がその探究と表現を支える役割を担っています。アトリエリスタや教師は「教える人」ではなく、子どもたちのまなざしに寄り添う「伴走者」として、子どもたちに開かれた問いを投げかけ、対話を通して内面の思考や感情を引き出していきます。そして教師は子どもの行動や言葉、作品を丁寧に観察し、写真やメモで記録(ドキュメンテーション)していきます。そうすることで子どもの思考のプロセスを可視化するとともに、子ども自身が振り返るときにデータとして提供することができます。

■探究学習の本質を映すレッジョ・エミリアの実践

こうした実践は、教師が「教える人」から「学び合う人」へと変容する契機となります。そしてその変容は、「子どもたちの100の言葉」に耳を傾ける力を育み、教育を一方通行ではなく、共鳴と対話の場へと変えていくことにつながります。レッジョ・エミリア・アプローチは、子どもと大人がともに探究し、ともに変わっていく、その希望に満ちた学びのかたちを私たちに示してくれます。

子どもたちの発見を深めるためには、大人自身も探究する姿勢を持つことが大切です。

ご家庭でも「子どもたちの100のことば」に耳を傾けてみてください。そして子どものつぶやきを記録してみてください。小さなつぶやきは、やがて大きな世界となり、広がっていくことでしょう。

〔参考文献〕

『子どもたちの100の言葉 ― レッジョ・エミリアの幼児教育』(C.エドワーズ/L.ガンディーニ/G.フォアマン編、佐藤学・森眞理・塚田美紀訳、世織書房、2001年)

津田純佳 浅井幸子 渋谷区立渋谷保育園編著『アトリエからはじまる「探究」 日本におけるレッジョ・インスパイアの乳幼児教育』(中央法規出版 、2023年)

津田純佳『レッジョ・エミリアの乳幼児教育』(小学館、2024年)