TOPICS

『附小だより』11月号の「巻頭言」を再録しておきます。琵琶湖疏水分線と南禅寺水路閣の見どころについてまとめてみたものです。

———————————————————————

この秋はご縁をいただき、育友会の研修会と4年生の社会科見学と2週にわたり琵琶湖疏水の分線と南禅寺の水路閣をめぐる学びの時間にご一緒させていただきました。

琵琶湖疏水は、明治時代の土木技術や京都の近代化の歴史を肌で感じることができる探究学習の宝庫です。子どもたちにとっても印象深い体験になったのではないかと思います。

ここではガイドブックには載っていない疏水分線と水路閣の見どころについて二つ紹介したいと思います。

■まずは琵琶湖疏水記念館で琵琶湖疏水建設の歴史的背景を押さえましょう

明治初期、都が東京へ移ったことにより京都は衰退の危機にありました。これを打開するため、京都府知事・北垣国道は「琵琶湖疏水」の建設を計画。琵琶湖の水を京都市内へ引き込むことで、水運はもとより、水力発電・上水道・防火用水・灌漑など多くの目的で活用できる一大インフラの整備に着手しました。そして第一疏水は1890年に完成しました。

この事業の技術責任者に抜擢されたのが、当時21歳の青年技師・田辺朔郎でした。東京大学で土木工学を学び、卒業論文で疏水計画をまとめていた彼は、若くして京都の未来を担う大役を果たしました。

■見どころ(その1):蹴上といえばインクライン、レールを固定する特殊な釘を探してみよう

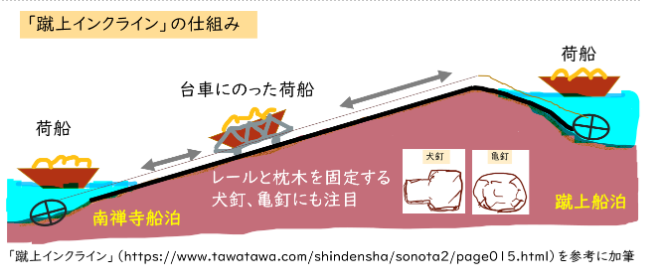

蹴上船泊(けあげふなどまり)と南禅寺船泊のあいだには36メートルほどの高低差があり、水力発電にはちょうどよい地形でしたが、荷物を運ぶ舟にとっては通るのがむずかしい場所でした。

この問題を解決するために造られたのが「インクライン」です。インクラインとは、疏水運河を通ってきた舟をそのまま台車に乗せて、傾斜のある線路を上下に運ぶしくみのことです。その動力には水力発電によって造られた電気が用いられました。

インクラインの長さは約582メートル、高低差は約36メートルですので、坂の傾きは1/15(勾配は約6.7%)となりました。実はこれ、東山七条の交差点から女子大学前のバス停までの「女坂」とほぼ同じくらいの勾配にあたります。

インクラインの見どころのひとつに、「犬釘」や「亀釘」と呼ばれる特殊な釘があります。犬釘は、レールを押さえる部分が犬の鼻のようで、両側の突起が垂れた耳に見える形をしています。亀釘は、亀の甲羅のような丸みを帯びています。どちらも明治時代に職人さんが丁寧に作ったもので、150年近くたった今も残っているのは驚きです。探しながら歩いてみましょう。子どもたちにとっても、昔の技術を学ぶよい教材になることでしょう。

■ 見どころ(その2):水路閣の上を流れる水はどの方角に流れているのか

インクラインを登りきると、目の前に広がるのは「蹴上の船溜まり」です。「あれ?水は動いてるの?止まってる?」と、まずはじっくり見てみましょう。水が止まっているように見えるのは、この場所が琵琶湖とほぼ同じ高さにあるからです。「琵琶湖って、京都より高いところにあるんだ!」ということが、目で見てわかる場所です。

ここから疏水は、一つは南禅寺の船溜まりへ、もう一つは疏水分線へと二手に分かれます。

ここでは水力発電所の敷地を通り抜け、疏水分線の水路に沿って歩いていきます。ここからの注目ポイントは、水の流れる速さと向きです。「水の勢いは強い?弱い?どっちの方角に向かって流れているの?」と、確認しながら観察してみてください。

やがて行き止まりとなり、「水路閣」の上部が見えてきます。水路閣は南禅寺の境内をまたぐように建てられた、レンガ造りのアーチ型水道橋です。1888年に完成しました。

テレビドラマの舞台にもなる人気スポットですが、写真撮影はちょっと後回しにして、まずは橋脚の北端まで行き、坂道を登ってみましょう。すると、水路閣の上を流れる水が再び見えてきます。

ここまでくると、水はゆっくりと、それでいて力強く、弧を描くようにして永観堂の方へ流れていることがわかります。そしてその水は、哲学の道を北へ進み、銀閣寺の前を通って西へ進み、さらに標高の高い北白川方面へと流れていきます。

「えっ?坂をのぼるように水が流れてる?どうしてそんなことができるの?」と、不思議に思うかもしれません。これを可能としているのは、琵琶湖の水位が京都市内より高いことをふまえ、「サイフォンの原理」を使うことで、自然な流れを造り出しているからです。理科の授業で習う水の流れのしくみが、目に見えるかたちで応用されています。文字通り生きた学びの場です。

■ 今も生きる文化資産として

今年の8月、インクラインと水路閣など5つの施設が国宝に指定されました。これは、日本の近代土木技術の象徴としての価値が認められた結果です。琵琶湖疏水とその関連施設は、京都の近代化を支えたインフラであると同時に、今も市民の生活や観光に寄与する文化資産となっています。附小の通学路周辺にも疏水は流れています。子どもたちはそのそばを歩きながら、知らず知らずのうちに、歴史と技術の痕跡に触れています。

日常の風景に潜む問いを見つけていきましょう——そこから新たな探究がはじまります。

————————————————–

ではまた

坂口満宏